戦国時代の風雲児!豊臣秀吉の魅力と現代に活きる人心掌握術・ネットワーク構築の極意

皆さん、こんにちは!日本の歴史、特に戦国時代(せんごくじだい:15世紀末から16世紀末にかけての社会動乱期)のヒーローといえば、誰を思い浮かべますか?多くの方が「織田信長」「徳川家康」そして、今回ご紹介する「豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)」の名前を挙げるのではないでしょうか。

農民出身から天下人(てんかびと:国を支配する者)にまで上り詰めた秀吉の生涯は、まさに波乱万丈。彼の驚異的な出世物語だけでなく、その卓越した人心掌握術(じんしんしょうあくじゅつ:人の心をつかみ、意のままに操る技術)、困難な状況を乗り越えるコミュニケーション力、そして強力なネットワーク構築の才能は、現代社会を生きる私たちにとっても、学ぶべき点が非常に多い人物です。この記事では、そんな秀吉の魅力に迫り、彼の成功の秘訣を初心者にも分かりやすく解説していきます。

貧しい出自から天下人へ:秀吉の生い立ちと家系背景

豊臣秀吉は、天文6年(1537年)に尾張国愛知郡中村(おわりのくにあいちぐんなかむら:現在の愛知県名古屋市中村区)で生まれたとされています。幼名は日吉丸(ひよしまる)、後に木下藤吉郎(きのした とうきちろう)と名乗りました。

彼の出自については諸説ありますが、一般的には足軽(あしがる:身分の低い雑兵)、あるいはさらに低い身分の農民の子であったと言われています。当時は家柄が重視された時代。そのような環境から、後に日本全国を統一する人物が登場するとは、誰も想像できなかったでしょう。この「無名の庶民からの大出世」という点が、秀吉が後世の人々を惹きつけてやまない大きな理由の一つです。

- 出自:尾張国中村の百姓の子、または足軽の子(諸説あり)。

- 幼少期:父親を早くに亡くし、母親が再婚するなど、複雑な家庭環境で育ったと伝えられています。

- 初期の経歴:今川家の家臣である松下之綱(まつした ゆきつな)に仕えた後、故郷に戻り、織田信長に仕官します。

彼には、強力な一族や後ろ盾があったわけではありません。まさに裸一貫からのスタートでした。この点が、彼の後の行動力や人間観察眼、そして何よりも強い上昇志向を育んだのかもしれません。

運命を変えた出会いと戦い:秀吉の出世街道とターニングポイント

秀吉の人生は、数々の重要な出来事と人間関係によって大きく動いていきます。

織田信長との出会いと出世

秀吉の運命を決定づけたのは、織田信長(おだ のぶなが)への仕官でした。当初は草履取り(ぞうりとり:主君の履物を管理する役)などの雑用係だったと言われています。有名なエピソードに、寒い冬の日に信長の草履を懐で温めて差し出したという話があります(これは後世の創作であるという説が有力ですが、秀吉の気配りや機転を示す逸話として広く知られています:伝承)。

秀吉は、その機転と行動力で次第に信長の信頼を得ていきます。

- 墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)の建設(伝承):美濃攻略(みのこうりゃく:現在の岐阜県南部を攻めること)の際、敵地に短期間で砦を築いたとされる伝説的なエピソード。これが事実であったかは議論がありますが、秀吉の知略と実行力を象徴する話として語り継がれています。

- 金ヶ崎の退き口(かねがさきののきくち):浅井・朝倉軍の裏切りにより窮地に陥った信長軍の殿(しんがり:退却する軍の最後尾で敵の追撃を防ぐ部隊)を務め、見事撤退を成功させました。この功績により、秀吉の評価は不動のものとなります。

- 方面軍司令官へ:その後も各地の戦いで功績を重ね、中国方面軍の司令官として毛利氏(もうりし)との戦いを任されるまでになります。

本能寺の変と天下取りへの道

天正10年(1582年)、本能寺の変(ほんのうじのへん)で主君・信長が明智光秀(あけち みつひ데)に討たれるという衝撃的な事件が起こります。当時、備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)を水攻めにしていた秀吉は、この報を聞くとすぐさま毛利氏と和睦。驚異的な速さで京へ引き返し(中国大返し:ちゅうごくおおがえし)、山崎の戦い(やまざきのたたかい)で光秀を破り、信長の弔い合戦を果たしました。

この迅速な行動と勝利が、秀吉を信長の後継者レースの筆頭に押し上げます。

- 清洲会議(きよすかいぎ):信長の後継者や遺領の配分を決める会議で主導権を握ります。

- 賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい):信長の重臣であった柴田勝家(しばた かついえ)との戦いに勝利し、織田家内での地位を確固たるものにしました。

- 小牧・長久手の戦い(こまき・ながくてのたたかい):織田信雄(おだ のぶかつ)・徳川家康(とくがわ いえやす)連合軍と戦います。戦術的には家康に苦戦を強いられましたが、巧みな交渉と政治力で家康を臣従させ、天下統一への大きな布石としました。この経験は、力押しだけではない秀吉の柔軟性を示す好例です。

天下統一事業

その後、秀吉は四国(しこく)、九州(きゅうしゅう)を平定。天正18年(1590年)には関東の雄・北条氏(ほうじょうし)を小田原征伐(おだわらせいばつ)で滅ぼし、ついに天下統一(てんかとういつ)を成し遂げます。この間、朝廷から関白(かんぱく)、そして太政大臣(だじょうだいじん)に任じられ、豊臣の姓を賜りました。拠点とした大坂(おおさか:現在の大阪)には、壮大な大坂城を築城し、その権勢を内外に示しました。

重要な人間関係

秀吉の成功には、彼を取り巻く人々との関係も大きく影響しています。

- 織田信長:最大の恩人であり、目標でもあった人物。信長の革新性や合理性を学びつつ、人心掌握では異なるアプローチを見せました。

- 豊臣秀長(とよとみ ひでなが):弟であり、最も信頼した補佐役。秀吉の政策を実務面で支え、「内府(ないふ:秀長のこと)あっての太閤(たいこう:秀吉のこと)」と言われるほどでした。彼の早世は豊臣政権にとって大きな痛手となります。

- 千利休(せんのりきゅう):茶人としてだけでなく、文化的・政治的アドバイザーとしても秀吉を支えましたが、後に確執が生じ、切腹を命じられます。この事件は秀吉の晩年の負の側面として語られることが多いです。

- 徳川家康:最大のライバルであり、最終的には豊臣家を滅ぼす人物。秀吉は家康の実力を認めつつも、常に警戒していました。

秀吉流!人心掌握・コミュニケーション・ネットワーク構築の極意

秀吉が一代で天下人にまで成り上がれた背景には、彼特有の思想、戦略、そして価値観がありました。特に、人心掌握術、コミュニケーション力、ネットワーク構築、そして柔軟性は、現代の私たちにも大いに参考になります。

1. 人心掌握術:「人たらし」の天才

秀吉は「人たらし」の天才と評されることがあります。これは、相手の心に入り込み、信頼させ、味方につける能力が非常に高かったことを意味します。

- 気配りと配慮:前述の草履の話(伝承)に代表されるように、相手が何を求めているかを敏感に察知し、それに応える細やかさがありました。部下の功績を的確に褒め、ねぎらうことも忘れなかったと言われます。

- 大盤振る舞いと恩賞:戦功を挙げた者には惜しみなく領地や褒美を与えました。これにより、部下のモチベーションを高め、忠誠心を引き出しました。(ただし、晩年には縁故者を優遇する傾向も見られました)

- 共に楽しむ姿勢:部下たちと酒宴を開いたり、自らも猿楽(さるがく:能楽の原型)を舞ったりするなど、親しみやすさを演出しました。大坂城での豪華な饗応(きょうおう:もてなし)や、聚楽第(じゅらくだい:京都に築いた政庁兼邸宅)での後陽成天皇(ごようぜいてんのう)の行幸(ぎょうこう:天皇が外出すること)などは、権威を示すと同時に、人々を魅了するパフォーマンスでもありました。

- 弱者の味方アピール:百姓出身であることを隠さず、むしろそれをアピールすることで、民衆からの支持を得ようとした側面もあります。「自分のような者でもここまでやれる」という姿は、多くの人々に希望を与えたでしょう(諸説あり)。

2. コミュニケーション力:交渉と説得の達人

秀吉は、武力だけでなく、言葉による交渉や説得も得意としていました。

- 相手に合わせた対話:身分の高い相手には敬意を払い、部下には時には厳しく、時には親身に語りかけるなど、相手や状況に応じてコミュニケーションのスタイルを変える柔軟性がありました。

- ユーモアと人間味:手紙などには、人間味あふれる表現やユーモラスな記述が見られることがあります。これにより、相手の警戒心を解き、親近感を抱かせることができました(史料の解釈には注意が必要です)。

- 明確なビジョンと指示:天下統一という大きな目標を掲げ、部下たちに具体的な役割を与えることで、組織を効果的に動かしました。

3. ネットワーク構築:人と人をつなぐ力

秀吉は、敵対していた勢力をも取り込み、広範なネットワークを築き上げました。

- 婚姻政策:有力大名との間で養子縁組や婚姻関係を結ぶことで、同盟関係を強化しました。

- 家臣団の育成:身分に関わらず有能な人材を登用し、自身の腹心として育て上げました。石田三成(いしだ みつなり)や加藤清正(かとう きよまさ)、福島正則(ふくしま まさのり)などはその代表例です。

- 共通の目標設定:「天下の安寧」という目標を共有することで、様々な背景を持つ大名たちを一つにまとめ上げようとしました。

- 大坂を中心とした情報網:大坂城を政治・経済の中心地とすることで、全国からの情報が集まる仕組みを作り上げました。

4. 柔軟性:状況適応能力

秀吉の戦略は、状況に応じて変化する柔軟性に富んでいました。

- 敵対から融和へ:小牧・長久手の戦いで徳川家康と激しく対立した後も、妹の朝日姫(あさひひめ)を家康に嫁がせ、さらには母親の大政所(おおまんどころ)を人質として送るなど、外交努力によって家康を臣従させました。これは、武力一辺倒ではない秀吉の現実主義的な判断力を示しています。

- 臨機応変な戦術:戦場では、水攻め(みずぜめ)、兵糧攻め(ひょうろうぜめ:食糧補給を断つ戦術)など、多様な戦術を駆使しました。

秀吉が後世に残したもの:制度・文化・政治への影響

秀吉の天下統一と彼が実施した政策は、その後の日本のあり方に大きな影響を与えました。

制度改革

- 太閤検地(たいこうけんち):全国の田畑の面積や収穫量を統一基準で調査し、石高制(こくだかせい:米の収穫量で土地の価値を示す制度)を確立しました。これにより、年貢(ねんぐ:税)の徴収が確実になり、大名の支配体制が強化されました。これは江戸時代の幕藩体制(ばくはんたいせい)の基礎となります。

- 刀狩(かたながり):農民や寺社勢力から武器を没収し、一揆(いっき:民衆蜂起)を防ぎ、武士と農民の身分を明確に分離(兵農分離:へいのうぶんり)する目的がありました。これにより、武士階級による支配体制が安定しました。

- 身分統制令(みぶんとうせいれい):武士、農民、町人などの身分を固定化し、職業選択や住居の自由を制限しました。社会秩序の安定化を目指したものです。

文化への影響:桃山文化の隆盛

秀吉の時代は、豪華絢爛(ごうかけんらん)な桃山文化(ももやまぶんか)が開花した時期でもあります。

- 城郭建築:大坂城、聚楽第、伏見城(ふしみじょう)など、権力を象徴する壮大な城が次々と築かれました。天守閣(てんしゅかく)には金箔瓦(きんぱくがわら)が用いられ、内部は狩野派(かのうは)の絵師による豪華な障壁画(しょうへきが)で飾られました。

- 茶の湯の奨励:千利休ら茶人を重用し、茶の湯を政治や外交の場でも活用しました。黄金の茶室(おうごんのちゃしつ)は有名ですが、一方でわび茶(わびちゃ:質素簡略を旨とする茶道)も重視しました。

- 能楽の保護:能楽を愛好し、自らも演じることがありました。

政治体制

- 豊臣政権の確立:日本を再統一し、強力な中央集権体制を築き上げました。

- 五大老・五奉行制度(ごたいろう・ごぶぎょうせいど):晩年、息子の秀頼(ひでより)の後見と政務運営のために、有力大名による五大老と、実務官僚である五奉行の制度を定めましたが、秀吉の死後、このシステムは機能不全に陥り、関ヶ原の戦いへと繋がっていきます。

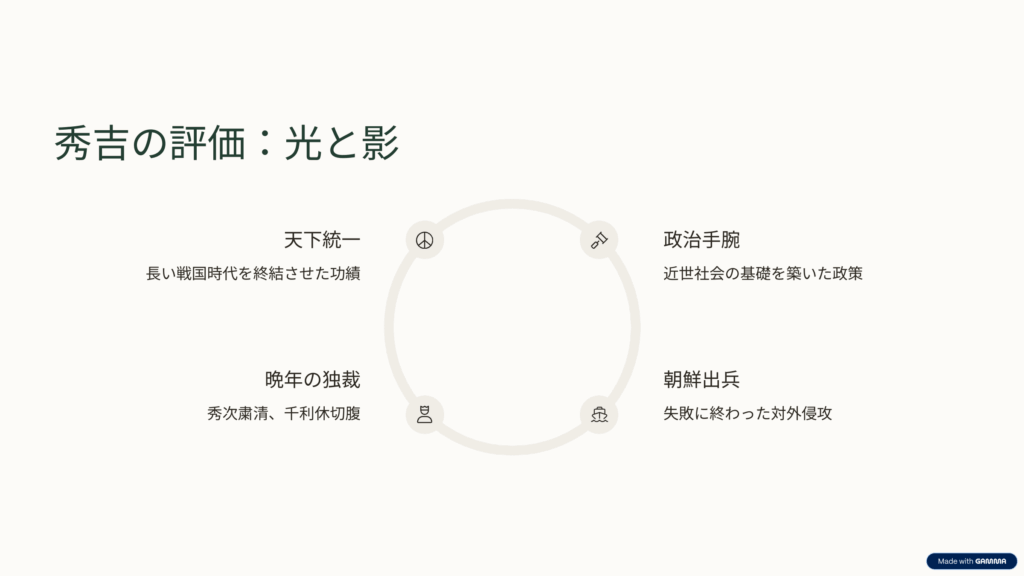

豊臣秀吉の評価と議論:光と影

豊臣秀吉は、歴史家や研究者の間で多角的に評価されています。肯定的な側面と批判的な側面、両方を見てみましょう。

肯定的な評価

- 天下統一の達成:長きにわたる戦国乱世を終結させ、日本に平和をもたらした功績は非常に大きいとされています。

- 卓越した政治手腕:検地や刀狩などの政策は、その後の日本の社会構造に大きな影響を与え、近世社会の基礎を築いたと評価されます。

- 驚異的な立身出世:身分制度が厳しかった時代に、最下層から最高権力者にまで上り詰めた事実は、多くの人々に夢と希望を与え続けています。彼の人心掌握術やコミュニケーション力、柔軟な思考は、目標達成のための普遍的な能力として注目されます。

批判的な評価・議論のある点

- 朝鮮出兵(文禄・慶長の役:ぶんろく・けいちょうのえき):晩年に行った二度にわたる朝鮮への侵攻は、国内外に多くの犠牲者と破壊をもたらし、結果として失敗に終わりました。これは秀吉の最大の汚点の一つとされ、その動機(過大な野心、国内の不満を外に向けるためなど)についても様々な議論があります。

- 晩年の独裁的傾向:甥であり後継者候補であった豊臣秀次(とよとみ ひでつぐ)とその家族を粛清した事件や、千利休に切腹を命じたことなど、晩年には冷酷で独裁的な側面が強まったと指摘されます。

- 豊臣政権の脆弱性:強力なカリスマであった秀吉個人の力量に依存する部分が大きく、彼の死後、政権は急速に瓦解しました。後継者育成や盤石な統治システムの構築には課題が残ったと言えます。

これらの評価は、時代や視点によっても変わることがあります。重要なのは、多角的な情報に基づいて、自分自身の秀吉像を築いていくことです。

豊臣秀吉に関するQ&A

ここで、豊臣秀吉についてよく聞かれる質問にお答えします。

- Q1: 豊臣秀吉の代表的な名言は?

- A1: 秀吉自身が書き残したとされる確実な「名言」は多くありませんが、彼の生き方や性格を表すものとして、以下のような言葉が伝えられています(後世の創作や脚色を含むものもあります)。

- 「心配するな、必ずなんとかなる。」(楽観的で前向きな性格を表す言葉として知られますが、直接の発言記録は不明確です:伝承)

- 「主人の恩は石に刻め、自分の功は水に流せ。」(家臣としての心得を示唆する言葉として語られることがあります:伝承)

- 「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」(これは江戸時代に信長・秀吉・家康の性格を比較して詠まれた川柳で、秀吉自身が詠んだものではありません。しかし、彼の積極性や目的達成への執念をよく表しているとされます。)

- 政策に関連しては、刀狩令の「百姓は農具だけを持ち、耕作に専念すべし」といった趣旨の布告は、彼の統治思想を反映しています。

重要なのは、これらの言葉が彼のどのような行動や思想から生まれたとされるのか、その背景を理解することです。

- Q2: なぜ今、豊臣秀吉が注目されているの?

- A2: 秀吉が現代でも注目される理由はいくつかあります。

- 逆境からの成功物語:低い身分から天下人へと駆け上がった彼の生涯は、現代の私たちにも勇気と希望を与えてくれます。特に、社会的な流動性が求められる現代において、彼の「成り上がり」ストーリーは魅力的に映ります。

- 卓越した対人スキル:彼の人心掌握術、コミュニケーション力、ネットワーク構築の能力は、ビジネスシーンや組織運営において非常に参考になります。リーダーシップ論や交渉術の観点からも研究されています。

- 変革期のリーダーシップ:戦国時代という大きな変革期を乗り越え、新しい秩序を築いた彼の行動力や決断力は、変化の激しい現代社会を生きる上でのヒントを与えてくれます。

- Q3: 豊臣秀吉に関連する重要な歴史的事件は?

- A3: 秀吉の生涯には数多くの重要な歴史的事件が関わっています。主なものは以下の通りです。

- 本能寺の変(1582年):主君・織田信長の死。これが秀吉の天下取りへの大きな転換点となりました。

- 山崎の戦い(1582年):明智光秀を討伐し、信長の後継者としての地位を固めます。

- 賤ヶ岳の戦い(1583年):柴田勝家を破り、織田家中の実権を掌握。

- 小牧・長久手の戦い(1584年):徳川家康・織田信雄と戦い、政治的に家康を懐柔。

- 四国平定(1585年)、九州平定(1587年)、小田原征伐(1590年):これらの戦いを経て天下統一を達成。

- 太閤検地・刀狩の実施:全国的な支配体制を確立するための重要な政策。

- 文禄・慶長の役(朝鮮出兵、1592年-1598年):晩年の大規模な対外戦争。

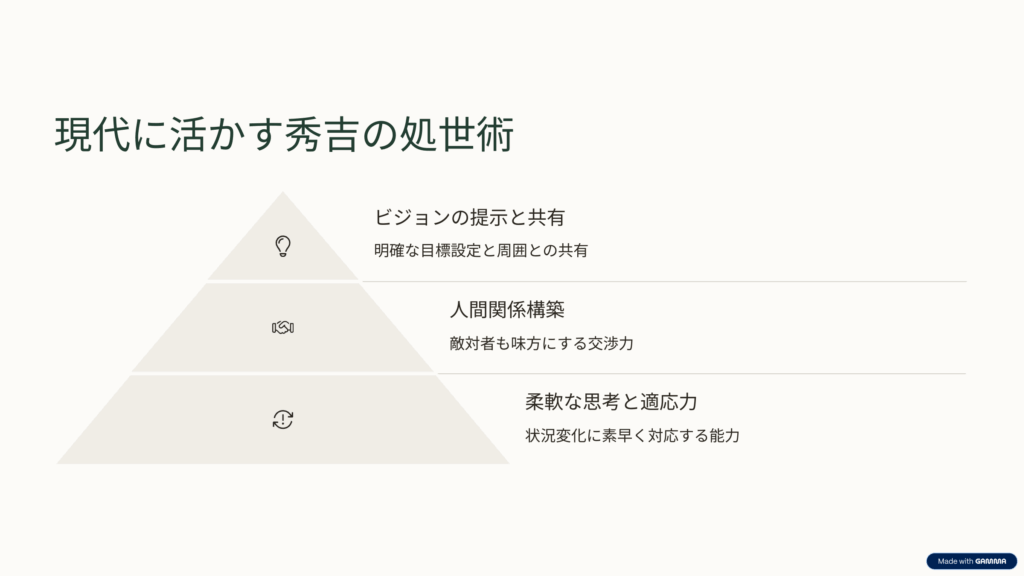

現代に活かす!豊臣秀吉から学ぶリーダーシップと処世術

豊臣秀吉の生き方や戦略は、現代のビジネスや個人のキャリア形成にも多くの示唆を与えてくれます。

- ビジョンの提示と共有:「天下統一」という明確なビジョンを掲げ、多くの人々を巻き込んでいった秀吉の姿は、現代のリーダーが組織を導く上で重要です。目標を明確にし、それをメンバーと共有することで、一体感と推進力を生み出します。

- 人間関係構築の重要性:敵対していた相手すら味方につけるコミュニケーション力とネットワーク構築術は、現代社会においても不可欠です。相手の立場や感情を理解し、信頼関係を築く努力が成功につながります。

- 柔軟な思考と適応力:状況の変化に素早く対応し、戦略を修正する柔軟性は、予測不可能なことが多い現代において特に重要です。固定観念にとらわれず、最適な解決策を模索する姿勢を学びたいものです。

- 「人を使う」のではなく「人を活かす」:部下の能力を見抜き、適材適所で活躍させる秀吉の「人使い」は、現代のマネジメントにも通じます。個々の強みを活かし、モチベーションを高めることで、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。

- セルフブランディングの巧みさ:黄金の茶室や壮大な城、派手なパフォーマンスなど、自身の権威と魅力を効果的に演出した点は、現代のセルフプロデュースや企業ブランディングにも応用できるかもしれません。

もちろん、彼の行ったこと全てが現代において肯定されるわけではありません。しかし、その成功と失敗の両面から学ぶことで、私たちはより豊かな視点を得ることができるでしょう。

もっと深く知りたい方へ:関連書籍・史跡・資料

豊臣秀吉についてさらに深く学びたい方のために、関連する情報源をいくつかご紹介します。

- 書籍:

- 歴史小説:吉川英治『新書太閤記』、司馬遼太郎『豊臣家の人々』、『新史太閤記』などは、秀吉の生涯を生き生きと描いており、入門として人気があります。ただし、これらはあくまで小説であり、史実と創作が混在している点にご留意ください。

- 研究書・伝記:より学術的な視点から秀吉の実像に迫りたい場合は、歴史学者が執筆した専門書や伝記を参照することをおすすめします。近年では、一次史料に基づいた研究が進んでいます。

- 史跡:

- 大坂城(大阪府大阪市):秀吉が築いた壮大な城。現在の天守閣は復興されたものですが、石垣などに往時の面影が残ります。併設の大阪城天守閣博物館では、秀吉に関する多くの資料が展示されています。

- 聚楽第跡(京都府京都市):秀吉が京都に築いた政庁兼邸宅の跡地。現在は遺構はほとんど残っていませんが、石碑などが建てられています。

- 伏見城跡(京都府京都市):秀吉が晩年を過ごし、最期を迎えた城の跡。

- その他:長浜城(滋賀県長浜市、秀吉が初めて城持ち大名となった城)、姫路城(兵庫県姫路市、秀吉が中国攻めの拠点とした城)など、ゆかりの地は全国に多数あります。

- 資料館・博物館:

- 大阪歴史博物館(大阪府大阪市):大坂の歴史をテーマにしており、秀吉の時代に関する展示も充実しています。

- 各地の郷土資料館や歴史博物館でも、地域と秀吉の関わりについて知ることができます。

総括:豊臣秀吉から学ぶ「人間力」の本質

豊臣秀吉の生涯は、まさに「人間力」の勝利と言えるかもしれません。貧しい出自を乗り越え、激動の戦国時代を駆け上がり、天下統一という偉業を成し遂げた彼の原動力は、類稀なる人心掌握術、鋭い観察眼、巧みなコミュニケーション力、そして困難に立ち向かう不屈の精神と柔軟な思考でした。

彼の政策や行動には、現代の価値観から見て批判されるべき点も確かに存在します。しかし、一人の人間が持つ可能性の大きさを、これほどまでに劇的に示した歴史上の人物は多くありません。秀吉の光と影、その両面を見つめることで、私たちは歴史の奥深さだけでなく、現代社会を生き抜くための普遍的な知恵をも学ぶことができるでしょう。

この記事が、皆さんが豊臣秀吉という人物、そして彼が生きた戦国時代に興味を持つきっかけとなれば幸いです。ぜひ、ご自身でさらに深く探求してみてくださいね!