【序文】なぜ2025年の今、1800年前の「曹操」を学ぶべきなのか?

現代のビジネス環境は、まさに「VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)」の極致にあります。生成AIの爆発的普及、グローバル経済の分断、そして働き方の根本的なパラダイムシフト。昨日の成功モデルが今日には通用しなくなるその様相は、中国後漢末期の「乱世」そのものです。

数多の英雄が割拠した三国志の時代、その中で最も合理的、かつ革新的な経営判断を下し続けたのが**魏の武帝・曹操(孟徳)です。彼は単なる武将ではありません。詩人であり、兵法家であり、法家的な政治家であり、そして何より「最強の組織を作り上げたCEO」**でした。

本記事では、曹操の生涯をMBA的な視点、そして現代の最新テクノロジーを駆使するリーダーの視点から深掘りし、その戦略を5,000文字を超えるボリュームで徹底解剖します。歴史という最強のデータベースから、未来を切り拓くヒントを掴み取ってください。

第1章:市場分析(PEST分析)と曹操の市場参入戦略

曹操が頭角を現した2世紀後半の中国を、現代ビジネスのフレームワーク**「PEST分析」**で整理してみましょう。この分析により、彼がいかに「最悪の市場環境」を「最高の機会」に変えたかが分かります。

PEST分析:後漢末期のマクロ環境

- P(Politics/政治): 中央政府の機能不全と既得権益(宦官・外戚)の腐敗。既存のガバナンスが完全に崩壊した状態。

- E(Economy/経済): 貨幣経済の破綻、ハイパーインフレ、そして深刻な食糧不足。サプライチェーンの寸断。

- S(Society/社会): 黄巾の乱による人口の大移動。既存の身分制度(名士社会)への不信感と、「力あるリーダー」への待望。

- T(Technology/技術): 鉄製武器の普及、攻城兵器の進化、そして情報の伝達速度が勝敗を決める時代の到来。

出自という「ブランドの欠陥」を逆手に取った参入戦略

曹操は「宦官の孫」という、当時のエリート層(名士)からは蔑まれる家柄の出身でした。これは現代で言えば、**「コネなし・学歴なし・実績なしのスタートアップ」**のようなものです。

しかし曹操は、この「しがらみのなさ」を最大限に利用しました。既存のルール(儒教的な徳治)が機能していないレッドオーシャン市場において、彼は**「徹底した実利主義(パフォーマンス重視)」**という全く新しいルールを導入したのです。

ビジネスの教訓: 弱み(家柄や資金不足)は、既存プレイヤーが守っている「古いルール」を破壊し、自分に有利な「新ルール」を構築するための最強のレバレッジになる。

第2章:経営判断の転機|「大義名分」という最強のブランディング

曹操のキャリアにおける最大の戦略的英断は、軍事的な勝利ではなく、196年の**「献帝(皇帝)の奉戴」**にあります。

当時の皇帝は、権力も軍事力も持たない「中身のない器(ハコ)」でした。多くの群雄は皇帝を「金がかかるだけの荷物」として無視しましたが、曹操はいち早くその「ブランド価値(IP)」を見抜き、本拠地へと迎え入れました。

コーポレート・アイデンティティ(CI)の確立と参入障壁

これにより、曹操は「漢王朝を守る正義の軍」という圧倒的な**ブランド・パーパス(存在意義)**を確立しました。

- 競合への圧力: 曹操に敵対することは「国家への反逆」というレッテルを貼られるリスクを生む。

- 採用ブランディング: 「国家の再建」という壮大なビジョンに惹かれ、荀彧(じゅんいく)のような当代随一の知性が集結。

これは、現代の企業が「単なる利益追求」ではなく「SDGs」や「社会課題の解決」を掲げることで、優秀なZ世代を採用し、投資家からの信頼を勝ち取る戦略と完全に一致します。

第3章:HR戦略の革命「唯才」|多様性とジョブ型雇用の本質

曹操が歴史上、最も革新的だと評される理由の一つが、3度にわたる**「求賢令(唯才)」**の発布です。

「品行方正でなくてもよい。たとえ不孝者や世間から疎まれる者であっても、一芸に秀で、軍事や政治の才能がある者を連れてこい」

当時の中国は、地元の有力者の推薦による「人柄重視(コネ採用)」が一般的でした。曹操はこれを根底から覆し、**「スキル(才能)のみ」**を基準とするジョブ型雇用を1800年前に断行したのです。

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の先駆け

曹操の幕僚には、かつての宿敵の参謀や、元盗賊、貧困層出身者がひしめき合っていました。

- イノベーションの創出: 同質性の高い組織からは生まれない、破壊的なアイデアが異なる背景を持つ人材から生まれた。

- 心理的安全性と実力主義: 「実績さえ出せば出自に関係なく報われる」という透明な評価制度(KPI)が、組織の活力を最大化した。

現代において、学歴や国籍を問わず、スキルテストや実績(ポートフォリオ)だけで採用を決める「テック企業の採用手法」は、まさにこの曹操の精神を体現しています。

第4章:DXと仕組み化の原点|屯田制に見る「ビジネス自動化」の思想

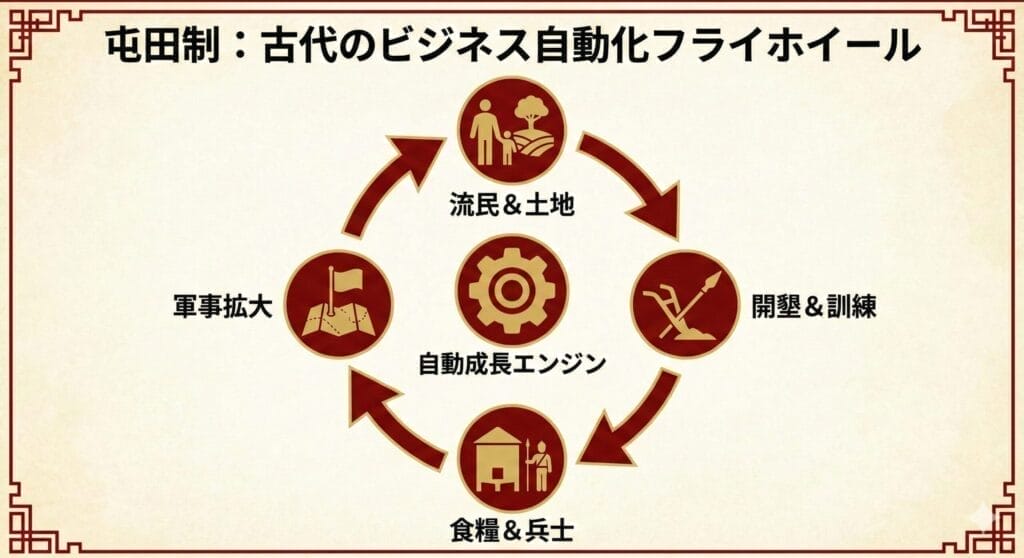

曹操が他の武将たちを圧倒できた最大の要因は、彼が「戦術」だけでなく**「持続可能な仕組み(システム)」を構築した点にあります。その代表例が「屯田制」**です。

屯田制 = サプライチェーンの自動化とストック型ビジネス

当時の軍隊は、略奪に頼るか、遠方から多大なコストをかけて食糧を運ぶしかありませんでした。曹操は、戦乱で土地を失った民に農具と土地を貸し出し、収穫の半分を税として納めさせる代わりに、外敵から守るという「win-winのサブスクリプションモデル」を確立しました。

- 垂直統合の実現: 食糧生産(原材料)から軍事行動(営業・拡大)までを自社で完結。

- スケーラビリティ: 領土が広がれば広がるほど、自動的に食糧と次の兵力が蓄積される「フライホイール」が回る仕組み。

これは、現代のビジネスにおいて、**「属人的な作業をツールやAIで自動化し、経営者が寝ている間も収益やデータが積み上がる仕組み(ストック型ビジネス)」**を構築する考え方そのものです。

第5章:戦略フレームワークで解剖する「曹操軍の競争優位」

曹操軍がいかにして「ガリバー企業(袁紹)」を打ち破ったのか。その核心をSWOT分析とランチェスター戦略で解剖します。

曹操軍のSWOT分析

- Strengths(強み): 迅速な意思決定、実力主義の人事、安定した兵站(屯田制)。

- Weaknesses(弱み): 独裁的リーダーシップによる反発、中長期的な後継者問題。

- Opportunities(機会): 競合のガバナンス不全、既存の価値観(儒教)の機能不全。

- Threats(脅威): ライバル同士の連合、地方勢力によるゲリラ戦。

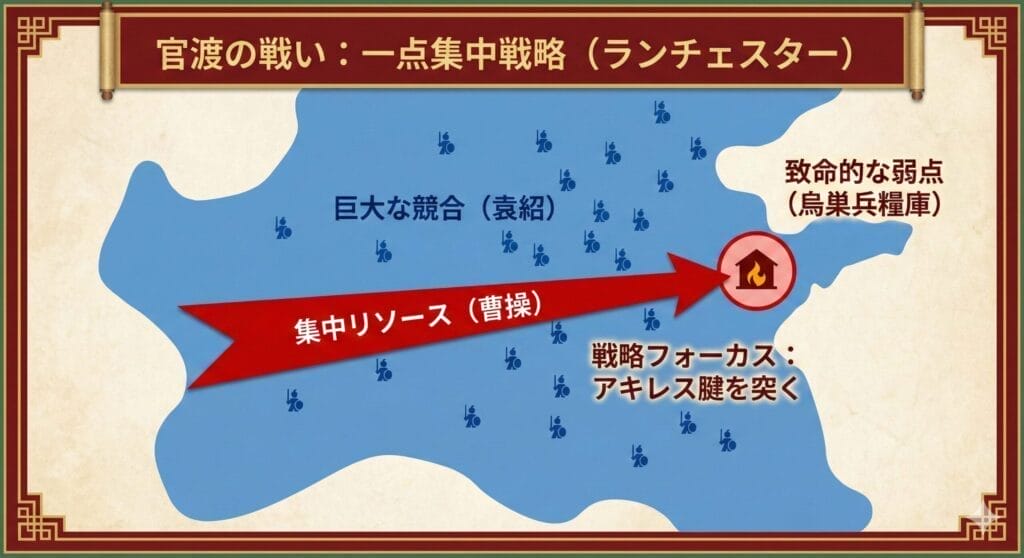

官渡の戦い:リソース不足を覆す「一点集中戦略」

200年、曹操は10倍の兵力を持つ最大手・袁紹と激突しました。ここで彼が取ったのは、**「弱者の強者に対する局地戦」**です。

彼は正面衝突を避け、情報戦によって敵の最重要補給基地「烏巣(うそう)」を特定。全戦力をその一点に集中投下して焼き払いました。

リソースの乏しいスタートアップが、市場全体で戦うのではなく、競合の「最も脆弱な急所(カスタマーサポートの不備、特定の機能の欠落など)」を突いて市場をひっくり返す戦略の完璧なケーススタディです。

第6章:失敗のケーススタディ|赤壁の戦いから学ぶアンチパターン

成功者・曹操も、208年の「赤壁の戦い」で手痛い敗北を喫します。ここには現代のリーダーが陥るべきではない「失敗のアンチパターン」が凝縮されています。

- 成功体験への執着(認知バイアス): 華北統一という過去の成功により、「圧倒的物量があれば勝てる」という慢心が生じた。

- マーケット不適合(PMFの失敗): 陸戦のスペシャリスト集団を、不慣れな「水上戦(新しい市場)」に、適切なカスタマイズなしに投入した。

- 環境の変化(外部要因)への不適応: 疫病の発生や風向きの変化という、現場からの「異変のサイン」を軽視し、当初の計画に固執した。

「勝っている時こそ、データに基づいた客観的判断と、市場(現場)の変化への適応を忘れてはならない」。赤壁の敗北は、強者が弱者に転落するプロセスを如実に示しています。

第7章:文化を創るリーダー|建安文学とビジョナリー・コミュニケーション

曹操は優れた武将であると同時に、当代随一の詩人でもありました。これは単なる趣味ではありません。

言語化による組織文化の醸成

彼は自らのビジョンや孤独、そして乱世を憂う心を詩に託して発信しました。これが**「建安文学」**の源流となります。

- 感情の共有: 厳しい軍律(ロジック)だけでなく、詩(エモーション)を通じて部下の心に火をつけた。

- ストーリーテリング: 「なぜ我々は戦うのか」という物語を共有することで、多様な背景を持つ人材を一つの「文化」で束ねた。

現代のリーダーにおいても、SlackやSNS、社内ブログを通じて自らの哲学を言語化し、文化(カルチャー)を創り出す能力は、組織の結束力を高めるために不可欠です。

第8章:ケース別プレイブック|曹操の戦略をあなたのビジネスに落とし込む

曹操の戦略は、企業の成長ステージや状況に応じて応用が可能です。

1. スタートアップ・個人事業主(0→1)

- 戦略: 献帝奉戴(パーパス・ブランディング)× 唯才(一点豪華な才能)。

- 実践: 社会的な大義を明確にし、あなた一人ではできないことを補完する「尖った専門家」を一人、パートナーに迎える。

2. 中小企業の成長期(1→10)

- 戦略: 官渡の戦い(一点集中・ランチェスター)。

- 実践: 競合他社が手を付けていない「不便な領域」をデータで特定し、そこに全広告費・全工数を投下して「その分野のNo.1」を獲る。

3. 事業の安定・拡大期(10→100)

- 戦略: 屯田制(仕組み化・自動化)。

- 実践: 創業者の「勘」に頼っていた業務をマニュアル化・AI化し、あなたが現場にいなくても事業が拡大する「自動増殖モデル」を構築する。

第9章:KPI/OKRの目安|曹操軍なら現代で何を計測するか?

もし曹操が現代の目標管理手法**OKR(Objectives and Key Results)**を導入していたら、どのような数値を追っていたでしょうか。

| レベル | Objective (目標) | Key Results (主要な結果) |

| 全社 | 中華の秩序を再建し、魏を唯一の覇権組織にする | ・屯田による食糧自給率を前年比150%にする ・新規領土のガバナンス満足度を80%以上に保つ |

| 人事 | 外部の「尖った才能」を惹きつける最強の磁場を創る | ・求賢令による応募者数を月間100名以上確保する ・元敵将の離職率を5%以下に抑える |

| 現場 | 圧倒的な軍事・政治の実行スピードを実現する | ・情報の伝達(伝令)から意思決定までの時間を50%削減 ・兵站コストの対売上比率を20%削減する |

このように、大きなビジョンと具体的な数値を結びつけることで、多種多様なバックグラウンドを持つ部下たちを一つの方向に向けさせていたはずです。

第10章:評価と議論|「英雄」か、それとも「悪役」か?

曹操は後世、『三国志演義』などの影響で「冷酷な悪役」として描かれることが多くなりました。しかし、ビジネスの視点で見れば、これほどまでに公平で、部下思いのリーダーはいません。

批判を恐れない「現実主義」

彼は儒教的な「忠孝」よりも、民が今日食べていける「経済」を優先しました。その過程で既存の権威を破壊したため、保守層からは嫌われました。

しかし、現代のイノベーターも同様です。UberもAirbnbも、既存の業界団体からは「悪」と呼ばれました。

「世間にどう思われるか」よりも「何が本質的に正しいか」を貫く勇気。 これこそが、乱世を制するリーダーに求められる資質です。

よくあるQ&A:曹操についてもっと知る

Q:曹操のような強いリーダーシップは、現代では「パワハラ」になりませんか?

A:曹操のリーダーシップの本質は「恐怖」ではなく「予測可能性」です。彼はルール(法)を明確にし、功績には報い、過失には罰を与えました。感情で動く上司より、ルールが透明なリーダーの方が、現代のプロフェッショナルな人材には好まれます。

Q:曹操のやり方を真似して、組織がギスギスしませんか?

A:曹操は厳しい一方で、部下の失敗を許容する懐の深さもありました。重要なのは「何のための厳しさか」というパーパスの共有です。共通の敵(課題)や目標があれば、厳しさは連帯感に変わります。

総括:乱世の英雄に学び、自らのビジネスを動かせ

曹操は、単なる歴史上の英雄ではありません。彼は、極度のストレス環境下でいかに組織を率い、結果を出し、新たな時代を創造するかという問いに答えを出した**「実戦型CEO」**です。

- 大義を掲げ(パーパス)

- 才能を集め(ダイバーシティ)

- 仕組みを自動化し(システム)

- 合理的に決断する(マネジメント)

この4つの軸を回し続けることで、あなたのビジネスはどんな乱世でも生き残り、成長し続けることができるはずです。

歴史という壮大なデータベースから、未来を切り拓くヒントを掴み取りましょう。曹操の思考をインストールしたあなたの前には、もはや敵はいません。今こそ、自らの手で新たな市場(覇権)を創り出してください。

免責事項:

当サイトは国内外のサービスとアフィリエイト提携を行っています。紹介している手法や思考プロセスによって、読者の皆様のビジネスがより効率的になることを願っています。利用規約等は各公式サイトをご確認ください。